Ossia "giustizia compensatrice". Divinità di origine greca che interveniva per ristabilire l'armonia. Gli antichi romani la tenevano in gran conto: le avevano dedicato un'ara sul Campidoglio dove deponevano una spada prima di partire in guerra. Da sempre sostengo che il gioco del calcio sia la più efficace metafora di vita. E, nel calcio, la nazionale azzurra è da sempre la Nemesi per i panzer tedeschi. Squadra strafavorita per la vittoria agli Europei: salvo la sventura, che si ripete ciclicamente, di incappare l'Italia, un "incidente di percorso" che per la Germania ha assunto l'aspetto di un incubo. Negli ultimi decenni la loro nazionale era riuscita perfino a diventare simpatica: un'allegra brigata "politicamente corretta" guidata prima da un "fricchettone" come Jürgen Klinsmann (già centravanti dell'Inter) e poi dal suo epigono Joachim Löw, bravissime persone che hanno assemblato una squadra multietnica dove di teutonico c'è solo la metodicità con cui viene sconfitta dalla nazionale italiana. Questa volta la nemesi ha operato per mano (anzi: testa e piede destro) di Mario Balotelli, il più italiano in tutti i sensi, a cominciare dal nome, dei 13 schierati da Cesare Prandelli nella semifinale di ieri sera. Lo conosco bene, cresciuto com'è nelle giovanili del Brescia prima e poi della Beneamata, sempre amato a San Siro da un pubblico buogustaio (e dai suoi allenatori Mancini e Mourinho) che di calcio se ne intende e che a malincuore ha accettato la sua cessione al Manchester City nell'estate di due anni fa. Il calcio, e la partita di ieri, dimostrano ancora una volta che i tedeschi hanno bisogno di noi, in qualche modo di essere ricondotti "all'ordine", e alla realtà. Paradossalmente più disciplinati di loro, quando occorre, più determinati e, come sempre più "armonici". E sempre devoti a "Eupalla".E' stato bello assistere alla partita, che avrebbe potuto facilmente finire 5-0 anziché con un 2-1 molto meno stiracchiato di quel che sembra, a Durazzo, in Albania, dove la vittoria è stata festeggiata con lo stesso genuino entusiasmo che si sarebbe registrato sul lungomare di Bari. Perché da queste parti ci sono grati e ci vogliono bene. Anche se spesso non ce lo meritiamo. Rimarrò nel Balcani, per scaramanzia, finché non terminerà questa avventura europea: domenica sera la finale con la Spagna, un'occasione da non perdere per far rientrare nei ranghi una delle squadre più sopravvalutate degli ultimi anni e fare giustizia di un modo indisponente e onanistico di intendere il folber. Auguri ragazzi, e grazie comunque finisca.

venerdì 29 giugno 2012

mercoledì 27 giugno 2012

Le città-museo dell'Albania

|

| Butrint |

Da sabato

scorso, dopo aver attraversato tutto l’Epiro dalla parte greca, sono finalmente

giunto in Albania, dove desideravo venire da anni. Almeno da quando, nel giugno

del 1984, in vacanza a Kassiopi, nell’isola di Corfù, vedevo davanti a me una

costa deserta, l’unica costruzione che ricordi era una specie di casamatta, probabilmente

uno dei 700 mila bunker sparsi nel Paese come scudo difensivo dalla paranoia

del compagno Henver Hoxha, che per 40 anni ha guidato l'Albania alla luce del marxismo-leninismo più delirante, tagliandola fuori dal mondo. Stalinista di ferro, aveva rotto con l'URSS dopo la "svolta" di Kruscev giudicandola revisionista, rivolgendosi alla Cina di Mao Zedong, precedendola perfino nella "rivoluzione culturale" che, distruggendo i retaggi culturali del passato, feudale o borghese che fosse, avrebbe forgiato l'Uomo Nuovo. Un precursore di Pol Pot, insomma. Dall'Albania arrivavano via etere solo le notizie di Radio Tirana, da cui anche in italiano su declamavano i pensieri di Mao e arrivavano le direttive per la rivoluzione, che si bevevano in estatiche sedute d'ascolto i filocinesi nostrani dell'Unione (poi partito) dei comunisti italiani (marxisti-leninisti) di Aldo Brandrali (ai giorni nostri riciclatosi in CL e Forza Italia) ridicolizzati con la definizione "quelli di Servire il pollo": andate a vedere qui la galleria di personaggi che ne facevano parte. In sostanza, non sono mai cambiati: coglioni erano, e coglioni sono rimasti. Nel 1984 era il Compagno Enver era ancora in auge, e a Corfù capitava che qualche albanese particolarmente fortunato riuscisse ad arrivarci a nuoto (quasi impossibile provare superare lo sbarramento di motovedette che pattugliavano lo strettissimo canale con una barca, ammesso e non concesso che chi voleva fuggire ne trovasse una). Alla morte di Hoxha, l'anno dopo, e in quelli successivi, ricordiamo come è andata a finire. Il tratti di costa di cui parlavo era quello di Butrint, dove si trovano le rovine di Butrint, località già abitata quando vi giunsero i primi greci da Corfù, nekl 6° secolo A.C. Fu poi romana e bizantina, e oggi si trova in un parco nazionale e archeologico curato amorevolmente che si trova 20 chilometri più a Sud di Sarandë, una moderna città e località portuale e turistica con belle spiagge in città e nei dintorni, e un mare pulitissimo, molto piacevole, in cui non ho notato alcuna costruzione più vecchia di trent'anni.

|

| Porto Palermo, sulla costa tra Sarandë e Valona |

A una quarantina di chilometri verso Nord, all'interno, lungo una strada a serpentina tutto sommato ben tenuta che attraversa un paesaggio a tratti aspro e a tratti verdeggiante, si trova Girokastra (dal greco "castello d'argento"), una delle due "città museo" preservate come memoria del passato dalla furia del regime che, dopo aver vietato la religione (di per sé forse il guasto minore), altrove aveva portato alla distruzione di chiese e moschee. Nella'incantevole Girokastra no, così come sono state preservate le bellissime case in pietra, in maggior parte dell'Ottocento, alcune delle quali visitabili. La "città dei mille gradini", la chiamano, e ho apprezzato a pieno la verità della descrizione dopo la massacrante ascesa a piedi al Castello fortificato che la domina, e che conserva anche un "avion spiun" della NATO proveniente dalla base di Aviano che, trovandosi in avaria, è stato "convinto", giustamente, ad atterrare e sequestrato come trofeo nel 1957 ( il pilota fu rispedito a casa dopo qualche settimana). Probabilmente non a caso Girokastra è la città natale di Enver Hoxha, però anche di Ismail Kadare, il più noto scrittore albanese (nonché difensore dei diritti umani).

|

| Girokastra |

L'altra città-museo è Berat, più a Nord ancora, che ho raggiunto dopo aver risalito tutta la costa, davvero notevole, da Sarandë attraverso lo strepitoso passo di Llogaraja a Valona, e da qui a Fier. Per i quaranta chilometri tra Fier e Berat ho impiegato qualcosa come un'ora e mezzo, e non a causa del traffico, ma dello stato disastrato delle strade: mi ha ricordato la Birmania di qualche mese fa, dove però non ero costretto a guidare, o Cuba, dove però avevo macchina a nolo. Sarà un caso, ma la viabilità è ciò che i tre Paesi hanno in eredità da dittature comuniste o simpatizzanti tali (come quella birmana). In comune, però, hanno la gentilezza, bontà, intelligenza delle persone che li abitano, evidentemente antidoto universale all'idiozia e alla malvagità delle tirannie.

|

| Il quartiere di Mangalam visto da Gorica, a Berat |

A Berat sorgeva una fortificazione illirica (e discendenti diretti degli illiri, che dettero a Roma imperatori del calibro di Diocleziano), poi ampliata dai bizantini, poi dai bulgari e dai serbi, fino a venire conquistata dai turchi nel 1450, e ottomana è rimasta l'impronta della città, in cui però islam e cristianesimo, ieri come oggi, hanno sempre convissuto pacificamente: lo si nota dalla cinquecentesca "Moschea di Piombo" che fronteggia la grande chiesa ortodossa nella piazza principale, con l'imam e il pope che si aspettano a vicenda per il caffè del mattino al tavolino di un bar: l'ho visto coi miei occhi e me lo confermava Altin, un laureato in archeologia e storia dell'arte a Ravenna e Bologna, ora dottorando a Tirana e che lavora per la soprintendenza, che mi ha fatto da guida nella visita alla "kalasa", la cittadella, fortificata, e alle sue stupefacenti chiese e cappelle affrescate, alcune ancora in buono stato. Il sito è sotto la tutela dell'UNESCO e sono in corso importanti lavori di restauro e mantenimento. Anche per il resto Berat, con i suoi tre quartieri Kalasa, Gorica (prevalentemente, ma non solo) cristiani e Mangalam, più musulmano, chiamata a sua volta la "città dalle mille finestre", è piacevolissima e varrebbe anche un viaggio più faticoso di quello che mi è toccato due giorni fa.

martedì 26 giugno 2012

Vendesi bunker

Di questi tempi, un investimento in sicurezza. A pochi centinaia di metri dal sito archeologico di Apollonia, nei pressi di Fier, a circa metà strada tra Valona e Durazzo. C'è pure un numero di cellulare Vodafone: come parecchi in Albania il venditore parlerà in un buon italiano, e gli altri se la cavano. Poi non dite che non vi dò le dritte giuste.

domenica 24 giugno 2012

Mario

Era nato un

secolo fa, il 24 giugno del 1912, ed è ancora vivo nel ricordo di molti: Mario,

mio padre, qui sopra in una foto che gli ho scattato di sorpresa nel suo

studio. Invece è morto la mattina del 7 agosto del 1983, un ultimo guizzo di

vita nelle sue grandi mani, una sorta di stretta che aveva sempre avuto forte,

percettibile anche durante il coma, come se attendesse l’arrivo mio e di mio

cugino Italo, accorsi lui da Roma e io da Milano, per dargli l’ultimo saluto.

Per noi, e per altri membri della grande famiglia, era una specie di mito. L’ha

fottuto il fegato, già rovinato dopo il ritorno dalla campagna di Russia,

l’ultima, fallimentare, e la più idiota tra le iniziative del Duce: nel primo

dopoguerra gli avevano diagnosticato una cirrosi epatica incurabile e concesso

sì e no sei mesi di vita. Così si era improvvisato rappresentante di giocattoli,

aveva mollato lo studio di architettura (collaborava col cognato Cesare Scoccimarro, sulla

cresta dell’onda all’epoca, fratello di Mauro, tra i fondatori del PCI,

ministro delle Finanze nel governo Parri e nei primi due governi De Gasperi,

senatore sempre rieletto) e partì per Sud America. Avrebbe potuto

nascerci, a La Plata, in Argentina, come alcuni suoi fratelli maggiori: il

nonno Antonio, meccanico specializzato

in telai tessili, vi era andato per montarli e aveva finito per lavorare

alla costruzione delle ferrovie con gli inglesi e aveva fatto fortuna. La

leggenda di famiglia narra che sia tornato in Italia perché la moglie

Elisabetta, detta Isa, veneziana, una delle sarte di fiducia della regina

Elena, non sopportava il clima. In realtà nessuno sa perché, però all’inizio

dello scorso secolo si erano stabiliti a Pordenone (ma lui era originario di

Gradiscutta di Varmo, vicino a Codroipo, attualmente in provincia di Udine, e

dai dintorni affonda le radici tutta la schiatta degli Scaini: il nome pare che

venga da Asquini, altro vecchio cognome friulano, e sia di radice tedesca, e

non da “scabini” come si era ritenuto, nonostante uno dei mestieri di famiglia

fosse quello di funzionari amministrativi della Serenissima, che lì confinava

con le terre del Patriarcato e poi imperiali; sono i luoghi del Nievo de le

“Confessioni di un Italiano”) e il nonno si era messo a costruire biciclette e

motocicli e a vendere automobili (Ford, e avrebbe potuto avere l’esclusiva che gli era stata offerta: mio

padre lo odiò per non averla accettata) e a dedicarsi alla politica: radicale e

poi socialista, fu tra i protagonisti della locale Società Operaia, consigliere

comunale e anche prosindaco di Pordenone facente funzione per un periodo

durante la Grande Guerra. La rotta di Caporetto nel 1917 segnò mio padre: la

famiglia sfollò a Firenze, la città che più avrebbe amato dopo Venezia, e ci

iniziò le elementari, a Santa Croce. Anche per come si esprimeva: in un ottimo

e ricco italiano senza accento, e lo scriveva altrettanto bene, con la sua calligrafia chiara e minuziosa. Anche

suo padre Antonio, di formazione risorgimentale e post garibalidina, aveva

interdetto l’uso del natìo furlàn (anche se i Pasolini erano di casa,

in particolare Richetta, che fu balia di mio padre, la zia di Pierpaolo e Guido, sorella di Susanna, che ne era la madre), considerandolo la "marilenghe", a torto, un

dialetto e così in famiglia si è sempre parlato un italiano pulito, tutt’al più

con inflessione veneta, come del resto venete e legate particolarmente a

Venezia erano (e sono) Pordenone e Sacile, i due centri maggiori del Friuli Occidentale,

e in quel campo mia nonna Isa era un’autorità. Non sono mai andati d’accordo,

mio nonno e il suo penultimo figlio: erano 11 in tutto. Il più irrequieto, indocile, indipendente.

Un discolo: la pecora nera. Si davano del lei (non del voi: la famiglia era

notoriamente antifascista. Ma potente, e nessuno ha mai torto un

cappello a un suo membro). Il dispotico Antonio non riusciva a domarlo, e Mario continuò a

ribellarsi fino a quando, a 14 anni, se ne andò di casa e si rifugiò, con la

complicità della madre, che per questo suo figlio autentico “Rosso Malpelo” (o Gian Burrasca) aveva un debole, presso i parenti veneziani: non rivolse la parola a suo padre

fino a guerra finita. Ipercinetico, ribelle, avventuroso: la scuola non lo

interessava, falsificò la data di nascita sui documenti ed entrò nella marina

mercantile come mozzo. Furono un paio di anni di imbarchi in giro per il mondo.

Rimase abbagliato dal Brasile (che rimase sempre nel suo cuore) e affascinato

dalla Cina: riemergeva il lato veneziano, oltretutto a Tienstin, ai tempi

esisteva una “concessione” italiana, operativa fino al 1943. Per interposta

madre, il vecchio patriarca fece in modo che anche il suo figlio "degenere" ricevesse almeno un’istruzione superiore (era un suo dogma, e valeva anche per

le numerose figlie femmine) e complice probabilmente non disinteressato fu mio

zio Ado Furlan, lo scultore, in procinto di divenire cognato di Mario

sposandone la sorella Ester, che insegnava all’equivalente del Liceo Artistico

a Venezia. Riuscì a fargli recuperare gli anni persi e fargli conseguire la

maturità in un anno, così che mio padre si trovò diplomato, come si direbbe

oggi, pressoché “a sua insaputa” e non gli rimase che iscriversi ad

Architettura. Più per logica conseguenza che per passione, ha sempre ammesso, perché era l’unico

sbocco plausibile al suo “baccalaureato”. E comunque mai sarebbe stato una

sorta di arido ingegnere, e per di più commerciante senza fantasia e coraggio

come suo padre, il parsimonioso Antonio, chiamato in famiglia anche “l’ebreo”.

Mario i soldi non li disprezzava: li volatilizzava. Generoso, altruista,

espansivo: aveva preso da sua madre le “mani bucate” e ne andava orgoglioso. La

meschinità di suo padre gli faceva pena. Un pitocco, un micragnoso, lo

definiva. “Non ha mai saputo vivere”. Si mantenne agli studi gareggiando nelle

discipline più improbabili, sci e bob compresi (sport che lo appassionò molto,

come lo hockey su ghiaccio: fu amico, nel dopoguerra, di Eugenio Monti ed era

un assiduo del “Palaghiacco” quando a Milano venivano a giocare Alleghe,

Cortina, Bolzano e Merano, la squadra per cui simpatizzavo io), tre anni di

Università a Venezia, dove ebbe problemi, guarda caso, con le “autorità accademiche”, uno a

Milano, dove continuarono, si laureò finalmente al Politecnico di Torino a metà degli anni Trenta, dopo una pausa

sotto le armi in Etiopia nel 1935/36: battaglione misto genio della Terza

Divisione Alpina Julia, di stanza a Udine, cominciò fra il Tropico del Cancro e

l’Equatore la sua lunga e involontaria carriera militare, che avrebbe compreso

anche le sciagurate campagne di Grecia ed Albania (e sui monti del Pindo mi

trovo ora a pubblicare questo post) tra il 1940 e il 1942, e quella ancora più

demenziale in Russia. Nel frattempo si era stabilito a Milano, dove lavorava

come accennato col cognato Cesare Scoccimarro, tra l’altro alla sede del Banco

di Roma (oggi Unicredit) che si trova a fianco delle Poste Centrali al Cordusio, a Milano: lì

ebbe in uso gratuito, fino a metà degli anni Settanta, nell’attico, da dove si dominava la sua “zona” (cioè quel che rimaneva ed è rimasto, dopo i

bombardamenti, delle “Cinque Vie” adiacenti alla Via Torino), il suo studio. Si

rifiutò di seguire il corso ufficiali, benché fosse laureato e rimase sergente.

Non portava mai la pistola d’ordinanza e non ha mai sparato a qualcuno. Nonostante

ciò fu perfino decorato al valor militare, perché sul Don andò a recuperare un

commilitone ferito sotto il fuoco dei russi. Percepiva per questo una pensione

di guerra di ben 18 mila lire al mese, manco 9 euro di oggi, dallo Stato di

merda per cui ha perso almeno 7 anni della sua esistenza, rischiando la pelle e rimettendoci il fegato.

Nell’esercito stava nella sussistenza, addetto ai rifornimenti: che

scarseggiavano regolarmente. Riusciva e recuperare di tutto, trafficando sia

coi tedeschi sia coi locali, soprattutto quello che era stato imboscato nelle

retrovie. Mario è sempre stato capace di reperire ciò che serviva: “der

Kümmerer”, lo chiamava la sua amica e in futuro zia Rita, il “sistematore”, una

sorte di Wolf tarantiniano che riusciva a risolvere ogni situazione e procacciare

di tutto. Istinto di sopravvivenza, credo, e italianissima arte di arrangiarsi. Rimase memorabile il suo ritorno a Milano,

nella primavera del 1943, da Varsavia, in vagone-letto, carico di ogni ben di dio

(mai arrivare a mani vuote era un suo principio inderogabile), compresi salami,

formaggi e del caffè vero con cui comparve a casa della sorella e del cognato.

E di una cassa di legno verde, piena di divise, fotografie, mappe e carte

relativi alla campagna di Russia e alla penosa ritirata. Mai riaperta, che io mi

ricordi, mia madre disgraziatamente la eliminò durante un trasloco. Lui pesava

poco più di 45 chili, quando tornò in Italia nel 1943, e avrebbe superato il

quintale vent’anni dopo. La marcia di ritorno la fece prevalentemente a piedi,

insieme a una compagnia di Panzer Division tedesca, sfondando le linee russe a

Nikolajevska, poi fino a Charchov e poi Kiev. Parlava poco della guerra, mio

padre, perlopiù per dire quanto fosse stupida, e che con chiunque, a livello

individuale, ci si riesce ad intendere per quanto riguarda le cose essenziali e

quindi venire a patti, e che è il Potere, e la sua adorazione, a distruggere

sistematicamente qualsiasi armonia, insita nell’essere umano. Nozioni che mi ha

trasmesso senza dovermele insegnare o imporre. Ricordava, sempre divertito, di

quanto li sfottessero, loro alpini, equipaggiati come per una missione

invernale di tutto punto mentre attraversavano le pianure russe, lisce come

tavoli da biliardo, durante l’avanzata della caldissima estate del ’42, con

tanto di muli che trasportavano sci e candide tute mimetiche “da neve”, e di

quanto si sarebbe rilevata utile quell’apparentemente incongruente abbondanza

più avanti, solo qualche mese dopo, in quello che fu l’inverno più rigido del

secolo (l’altro fu il 1985). E ancora di come il suo gruppo, insieme a dei carristi

tedeschi, giunti in avanscoperta fino a Stalingrado sfuggirono per un pelo alla

morsa russa tenendo per buono un primo ordine di ritirata e non il secondo,

arrivato poco dopo, di resistere a oltranza venuto direttamente da Hitler e che

fu quello che intrappolò e perse i 270 mila uomini della Sesta Armata tedesca

comandati da Von Paulus. Il Corpo d’armata alpino fu l’unico a non uscire mai

sconfitto nella catastrofica campagna di Russia. Nonostante perdite gravissime,

molti di loro tornarono, a differenza dei poveri fanti e bersaglieri, mandati a

combattere in braghe di tela e scarpe di cartone a 40 gradi sottozero. “La

guerra è idiota e gli alti ufficiali dei cretini”, ripeteva mio padre, ma portava

affetto e rispetto per il generale Umberto Ricagno, che comandava la “Terza

Julia”. Dopo la guerra, dato per spacciato, ebbe per quarant’anni una seconda

vita: gliela regalò, con ogni probabilità, la “fuga” in Sud America. Sulle orme

del padre fu per un periodo a Buenos Aires e poi, visto che dopo i sei mesi di

vita pronosticatigli campava ancora, si spostò in Brasile, il suo vero amore, e

lasciò perdere i giocattoli con cui si era trastullato a Rio e tornò al suo

lavoro di architetto, attivo per qualche tempo a San Paolo. In Brasile potè

dare sfogo a una delle sue passioni: la musica e il ballo: era il Paese per

lui, che il ritmo lo aveva nel sangue e sarebbe sempre stato un ballerino provetto nonostante la mole che acquistò col

passare degli anni. Del resto aveva sempre avuto rapporti stretti col mondo dello spettacolo, prima e dopo la guerra: quando tornò a Milano, nei primi anni Cinquanta e poi durante il “boom”, fu frequentatore assiduo di locali storici come l’”Aretusa” e il “Santa Tecla” e più tardi il “Derby”; fu amico di Fred Buscaglione, conosceva Modugno, visse gli esordi di Mina e Celentano, prevedendone il successo, poi Jannacci. Anche mia madre la conobbe tramite la sorella di mia nonna, la citata Rita, che era un’attrice di rivista di una compagnia tedesca, la Schwarz, famosa negli anni Trenta in Italia e rimasta nel Belpaese: mia madre veniva a trascorrere le vacanze dalla zia, amica di vecchia data “del Mario”, tra Milano e il Lido di Venezia. Fu mio padre a farmi conoscere Gerschwin, i tanghi di Carlos Gardel, i “Platters”, Elvis Presley e più avanti perfino un certo Jimi Hendrix, che lui aveva visto dal vivo all’inizio del 1969 a Düsseldorf definendolo un genio. Ma anche mia madre ci metteva del suo: mi ricordo, per dire, che per i 14 anni, sempre nel 1969, mi regalò “Albatros”, il primo LP dei “Fleetwood Mac”, oggi introvabile, con ancora Peter Green nella formazione e che conteneva “Black Magic Woman”, resa poi celebre da Santana. Il negozio dove lo comprò, in Corso di Porta Romana a Milano, dove abitavamo, era di proprietà di Natalino Otto e Flo Sandon’s. Non fu però mio padre a farmi appassionare al calcio: piuttosto mio cugino Italo, che per qualche anno abitò con noi, tifoso torinista ma con abbonamento all’Inter e frequentazioni morattiane. Mi condusse sulla retta via. Padre e madre milanisti, simpatizzavo tiepidamente per i rossoneri (e per Dino Sani), ma mi convertii alla Beneamata nel corso di un derby primaverile del 1963 finito 1-1 a cui mi aveva portato Italo. Mario simpatizzava anche per la Triestina (l’”Uniòn”, la chiamava lui), Il Padova, il Torino e la Fiorentina, tutte compagini allenate da Nereo Rocco, suo pressoché gemello triestino (nato il 20 maggio del 1912, di un mese e qualche giorno più vecchio), che peraltro conosceva e capitava di frequentare all’”Assassino” di Milano o da “Giulio”, in Caneva, a Trieste, per un’”ombra”. In realtà sono convinto che tifasse per il “Parón” in persona. Triestin "de Cecco Beppe" l'uno, "venexian de tera ferma" l'altro. Il “boom” economico lo visse tutto, nel suo epicentro, Milano; poi cominciò a stufarsi dei suoi committenti, spesso palazzinari brianzoli (vi viene in mente qualcuno, per caso?) che lesinavano sul quattrino e di conseguenza sulla qualità dei materiali: uomo di cantiere più che da tavolo da disegno, mio padre non transigeva e non gliele mandava a dire, per cui si guastò il mercato, per il suo carattere e per quel suo dire sempre quel che pensava (questa l'abituale rampogna di mia madre). Già, mia madre: più diversi non potevano essere, a cominciare dal divario d’età. Lei aveva 22 anni quando nacqui, lui 43. Mio padre teorizzava che non avrebbe mai voluto una madre italiana per suo figlio (eppure quella che lo foraggiava di nascosto lo era, o forse per questo…), perché gli premeva che fosse educato “alla tedesca”: così sposò un’austriaca. Così come da scapolo una suditrolese gli faceva da "governante". Un'austriaca, mia madre Helga, che veniva regolarmente scambiata per una di loro dalla comunità israelita che abitava nelle vicinanze per il suo aspetto mediterraneo, mentre il tedesco, biondo rossiccio com’era prima di incanutire precocemente come tutti gli Scaini, occhio ceruleo e pelle candida, era lui. Che pur essendo esuberante di carattere, era un vero maniaco della precisione, anche in questo teutonico: i suoi armadi stracolmi di vestiti e accessori in perfetto ordine erano leggendari. Per non parlare dei set di portamine e matite per cui aveva una cura maniacale. “Ordine nelle cose, ordine nella testa”, ripeteva. E io gli davo poco ascolto sotto questo aspetto. Ovviamente mio padre era sempre in movimento (dovrò pure avere preso da qualcuno…) e mia madre stanziale. Non risparmiava, mio padre, meno che mai sull’abbigliamento, le scarpe (un autentico feticista), automobili, cibo e soprattutto vino. E non si risparmiava: la vita lui la divorava. A metà degli anni Sessanta, il centro dei suoi interessi professionali si spostò a Est, nel Friuli in cui era nato, a Pordenone, dove finì per trasferirsi stabilmente anche se non volle mai lasciare l’abitazione milanese, che “custodivo” io. Lì aprì uno studio professionale insieme a suo nipote Giannino Furlan, fratello di Italo, uno dei figli del cognato scultore che aveva raddrizzato la sua zoppicante carriera studentesca (e così anche questo cerchio si chiude). E lì lasciò le sue tracce più visibili, ad esempio nel “Grattacielo Santin”, l’unico della città, che resistette senza grossi problemi alle scosse del terremoto del 1976. Walter Gropius e la “Bauhaus” erano il suo ovvio punto di riferimento, considerando gli anni della sua formazione, non impazziva per Le Corbusier, che pure aveva visto all’opera in Brasile, gli piaceva però il coetaneo Oscar Niemeyer, ma per lui il maestro rimaneva Mies van der Rohe, che definiva “il poeta dell’architettura”. Architetto più per scelta che per vocazione, fini per appassionarsi alla sua professione, in cui era meticoloso come nella sistemazione dei suoi armadi, e aveva una predilezione per l’arredamento, il design e l’architettura dei giardini. La sua vera passione però erano, oltre al vino, al cibo e alle donne, i tessuti, sotto qualsiasi forma, in particolare abiti e accessori di ogni genere. Oltre a svuotare (e riempire di nuovo) intere cantine, saccheggiava metodicamente boutique di alta moda: da “Excellence” a Venezia aveva il conto aperto (e alla “Madonna”, a Rialto, era di casa per il “granzo poro” e il risotto ai frutti di mare) e da Bardelli a Milano, in Corso Magenta a due passi dallo studio, gli stendevamo le passatoie rosse. Ha speso capitali in vestiti e scarpe e parecchi sono ancora in uso tra i famigliari che li hanno ereditati: indistruttibili. Aveva occhio e comprava solo il meglio. Che sarebbe durato per sempre. Aveva una straordinaria capacità di osservazione e aveva fiuto: sarebbe stato un ottimo giornalista, ma non era abbastanza cialtrone. Gli piacevano Biagi, che conosceva di persona, e Vergani, ovviamente anche Montanelli anche se non ne condivideva le posizioni, salvo che su Venezia. Pur dichiaratamente di sinistra, e da sempre elettore del PCI, in realtà disprezzava i politici, anzi: “politicanti: tutti menarosti” e come il buon Indro era fondamentalmente un anarchico, e lo si poteva definire tuttalpiù un liberale progressista anziché conservatore. Detestava profondamente le “americanate” e tutto ciò che gli USA rappresentavano (figurarsi se fosse vivo ora!), musica e cinema a parte (ma la prima l’hanno portata i neri, che non sono considerati cittadini e il secondo gli ebrei tedeschi sfuggiti al nazismo, diceva). Al termine dell'unico viaggio che fece negli USA, ricordo le sue esilaranti descrizioni del cibo americano, che secondo lui, e giustamente, è la parabola di tutto il resto: grande, colorato, inodore, insapore. Di plastica. Finto come quell’abominio di inglese che biascicano. Sei quello che mangi: nutrendosi di merda, gli yankee erano, per lui, delle merde. Da bravo italiano ammirava i tedeschi ma non li amava, non sopportava i francesi, gli piacevano i cinesi e i brasiliani, meno gli argentini (“sono tristi”: forse gli ricordavano suo padre) e andava d’accordo con gli slavi (croato di Fiume era il suo migliore amico nonché mio padrino) e sulle coste istriane, quarnerine e dalmate trascorreva ogni fine settimana da Pasqua a settembre. Famosi erano i “weekend alla Mario”, che avevano inizio nel tardo pomeriggio di giovedì, "perché così si evita il traffico", giusto in tempo per una cena pantagruelica a base di scampi a Laurana o Umago, e terminavano il lunedì sera (sempre perché così si evitano le code) con una puntata da “Giulio” a Trieste per un’ultima “ombra”. In frontiera ormai non gli chiedevano più i documenti: era ormai come un parente. Mia madre non era esattamente entusiasta delle escursioni del “vecio”, spesso in compagnia dei nipoti e talvolta del figlio, e diceva che tutte le puttane della Jugoslavia facevano festa appena lui varcava la dogana, avvertite dagli agenti dell’arrivo imminente del vecchio satiro. Ma non aveva bsogno di pagare le donne: le affascinava, lei compresa. Stravedevano per lui, a ogni età. Ci sapeva fare, senza mai essere un cicisbeo. Avrebbe voluto tornare in Argentina e in Brasile con me, prima di morire: non ne ha avuto il tempo. L’ho fatto io per te, papà, più volte. E ti ho portato dentro.

passare degli anni. Del resto aveva sempre avuto rapporti stretti col mondo dello spettacolo, prima e dopo la guerra: quando tornò a Milano, nei primi anni Cinquanta e poi durante il “boom”, fu frequentatore assiduo di locali storici come l’”Aretusa” e il “Santa Tecla” e più tardi il “Derby”; fu amico di Fred Buscaglione, conosceva Modugno, visse gli esordi di Mina e Celentano, prevedendone il successo, poi Jannacci. Anche mia madre la conobbe tramite la sorella di mia nonna, la citata Rita, che era un’attrice di rivista di una compagnia tedesca, la Schwarz, famosa negli anni Trenta in Italia e rimasta nel Belpaese: mia madre veniva a trascorrere le vacanze dalla zia, amica di vecchia data “del Mario”, tra Milano e il Lido di Venezia. Fu mio padre a farmi conoscere Gerschwin, i tanghi di Carlos Gardel, i “Platters”, Elvis Presley e più avanti perfino un certo Jimi Hendrix, che lui aveva visto dal vivo all’inizio del 1969 a Düsseldorf definendolo un genio. Ma anche mia madre ci metteva del suo: mi ricordo, per dire, che per i 14 anni, sempre nel 1969, mi regalò “Albatros”, il primo LP dei “Fleetwood Mac”, oggi introvabile, con ancora Peter Green nella formazione e che conteneva “Black Magic Woman”, resa poi celebre da Santana. Il negozio dove lo comprò, in Corso di Porta Romana a Milano, dove abitavamo, era di proprietà di Natalino Otto e Flo Sandon’s. Non fu però mio padre a farmi appassionare al calcio: piuttosto mio cugino Italo, che per qualche anno abitò con noi, tifoso torinista ma con abbonamento all’Inter e frequentazioni morattiane. Mi condusse sulla retta via. Padre e madre milanisti, simpatizzavo tiepidamente per i rossoneri (e per Dino Sani), ma mi convertii alla Beneamata nel corso di un derby primaverile del 1963 finito 1-1 a cui mi aveva portato Italo. Mario simpatizzava anche per la Triestina (l’”Uniòn”, la chiamava lui), Il Padova, il Torino e la Fiorentina, tutte compagini allenate da Nereo Rocco, suo pressoché gemello triestino (nato il 20 maggio del 1912, di un mese e qualche giorno più vecchio), che peraltro conosceva e capitava di frequentare all’”Assassino” di Milano o da “Giulio”, in Caneva, a Trieste, per un’”ombra”. In realtà sono convinto che tifasse per il “Parón” in persona. Triestin "de Cecco Beppe" l'uno, "venexian de tera ferma" l'altro. Il “boom” economico lo visse tutto, nel suo epicentro, Milano; poi cominciò a stufarsi dei suoi committenti, spesso palazzinari brianzoli (vi viene in mente qualcuno, per caso?) che lesinavano sul quattrino e di conseguenza sulla qualità dei materiali: uomo di cantiere più che da tavolo da disegno, mio padre non transigeva e non gliele mandava a dire, per cui si guastò il mercato, per il suo carattere e per quel suo dire sempre quel che pensava (questa l'abituale rampogna di mia madre). Già, mia madre: più diversi non potevano essere, a cominciare dal divario d’età. Lei aveva 22 anni quando nacqui, lui 43. Mio padre teorizzava che non avrebbe mai voluto una madre italiana per suo figlio (eppure quella che lo foraggiava di nascosto lo era, o forse per questo…), perché gli premeva che fosse educato “alla tedesca”: così sposò un’austriaca. Così come da scapolo una suditrolese gli faceva da "governante". Un'austriaca, mia madre Helga, che veniva regolarmente scambiata per una di loro dalla comunità israelita che abitava nelle vicinanze per il suo aspetto mediterraneo, mentre il tedesco, biondo rossiccio com’era prima di incanutire precocemente come tutti gli Scaini, occhio ceruleo e pelle candida, era lui. Che pur essendo esuberante di carattere, era un vero maniaco della precisione, anche in questo teutonico: i suoi armadi stracolmi di vestiti e accessori in perfetto ordine erano leggendari. Per non parlare dei set di portamine e matite per cui aveva una cura maniacale. “Ordine nelle cose, ordine nella testa”, ripeteva. E io gli davo poco ascolto sotto questo aspetto. Ovviamente mio padre era sempre in movimento (dovrò pure avere preso da qualcuno…) e mia madre stanziale. Non risparmiava, mio padre, meno che mai sull’abbigliamento, le scarpe (un autentico feticista), automobili, cibo e soprattutto vino. E non si risparmiava: la vita lui la divorava. A metà degli anni Sessanta, il centro dei suoi interessi professionali si spostò a Est, nel Friuli in cui era nato, a Pordenone, dove finì per trasferirsi stabilmente anche se non volle mai lasciare l’abitazione milanese, che “custodivo” io. Lì aprì uno studio professionale insieme a suo nipote Giannino Furlan, fratello di Italo, uno dei figli del cognato scultore che aveva raddrizzato la sua zoppicante carriera studentesca (e così anche questo cerchio si chiude). E lì lasciò le sue tracce più visibili, ad esempio nel “Grattacielo Santin”, l’unico della città, che resistette senza grossi problemi alle scosse del terremoto del 1976. Walter Gropius e la “Bauhaus” erano il suo ovvio punto di riferimento, considerando gli anni della sua formazione, non impazziva per Le Corbusier, che pure aveva visto all’opera in Brasile, gli piaceva però il coetaneo Oscar Niemeyer, ma per lui il maestro rimaneva Mies van der Rohe, che definiva “il poeta dell’architettura”. Architetto più per scelta che per vocazione, fini per appassionarsi alla sua professione, in cui era meticoloso come nella sistemazione dei suoi armadi, e aveva una predilezione per l’arredamento, il design e l’architettura dei giardini. La sua vera passione però erano, oltre al vino, al cibo e alle donne, i tessuti, sotto qualsiasi forma, in particolare abiti e accessori di ogni genere. Oltre a svuotare (e riempire di nuovo) intere cantine, saccheggiava metodicamente boutique di alta moda: da “Excellence” a Venezia aveva il conto aperto (e alla “Madonna”, a Rialto, era di casa per il “granzo poro” e il risotto ai frutti di mare) e da Bardelli a Milano, in Corso Magenta a due passi dallo studio, gli stendevamo le passatoie rosse. Ha speso capitali in vestiti e scarpe e parecchi sono ancora in uso tra i famigliari che li hanno ereditati: indistruttibili. Aveva occhio e comprava solo il meglio. Che sarebbe durato per sempre. Aveva una straordinaria capacità di osservazione e aveva fiuto: sarebbe stato un ottimo giornalista, ma non era abbastanza cialtrone. Gli piacevano Biagi, che conosceva di persona, e Vergani, ovviamente anche Montanelli anche se non ne condivideva le posizioni, salvo che su Venezia. Pur dichiaratamente di sinistra, e da sempre elettore del PCI, in realtà disprezzava i politici, anzi: “politicanti: tutti menarosti” e come il buon Indro era fondamentalmente un anarchico, e lo si poteva definire tuttalpiù un liberale progressista anziché conservatore. Detestava profondamente le “americanate” e tutto ciò che gli USA rappresentavano (figurarsi se fosse vivo ora!), musica e cinema a parte (ma la prima l’hanno portata i neri, che non sono considerati cittadini e il secondo gli ebrei tedeschi sfuggiti al nazismo, diceva). Al termine dell'unico viaggio che fece negli USA, ricordo le sue esilaranti descrizioni del cibo americano, che secondo lui, e giustamente, è la parabola di tutto il resto: grande, colorato, inodore, insapore. Di plastica. Finto come quell’abominio di inglese che biascicano. Sei quello che mangi: nutrendosi di merda, gli yankee erano, per lui, delle merde. Da bravo italiano ammirava i tedeschi ma non li amava, non sopportava i francesi, gli piacevano i cinesi e i brasiliani, meno gli argentini (“sono tristi”: forse gli ricordavano suo padre) e andava d’accordo con gli slavi (croato di Fiume era il suo migliore amico nonché mio padrino) e sulle coste istriane, quarnerine e dalmate trascorreva ogni fine settimana da Pasqua a settembre. Famosi erano i “weekend alla Mario”, che avevano inizio nel tardo pomeriggio di giovedì, "perché così si evita il traffico", giusto in tempo per una cena pantagruelica a base di scampi a Laurana o Umago, e terminavano il lunedì sera (sempre perché così si evitano le code) con una puntata da “Giulio” a Trieste per un’ultima “ombra”. In frontiera ormai non gli chiedevano più i documenti: era ormai come un parente. Mia madre non era esattamente entusiasta delle escursioni del “vecio”, spesso in compagnia dei nipoti e talvolta del figlio, e diceva che tutte le puttane della Jugoslavia facevano festa appena lui varcava la dogana, avvertite dagli agenti dell’arrivo imminente del vecchio satiro. Ma non aveva bsogno di pagare le donne: le affascinava, lei compresa. Stravedevano per lui, a ogni età. Ci sapeva fare, senza mai essere un cicisbeo. Avrebbe voluto tornare in Argentina e in Brasile con me, prima di morire: non ne ha avuto il tempo. L’ho fatto io per te, papà, più volte. E ti ho portato dentro.

sabato 23 giugno 2012

Numeri

L'altroieri, in visita al sito archeologico di Olimpia (inevitabilmente deludente dopo essere stato a Delfi, ma che comunque vale il viaggio soltanto per il Museo Archeologico che contiene, tra l'altro, l'"Ermes con Dioniso" di Prassitele, qui a fianco) un vecchio tipico turista americano rincoglionito, che si era isolato dal gruppo e di aggirava sperduto tra le rovine peraltro meno decrepite di lui, incrociandomi ha puntato il dito sul mio petto biascicando qualcosa che ho inteso come "What is your number?", intendendo la decalcomania colorata che indicava il gruppo di appartenenza (sarebbe il caso di dire mandria). Quando ero entrato nel sito, poco dopo l'orario d'apertura, ne erano già arrivati almeno 24. Tutti intruppati e regolarmente etichettati, dietro alla guida che brandiva la paletta del numero di riferimento. Sconcertato dal fatto che sulla mia T-shirt non ne fosse appuntato uno. Che non fossi codificato. Probabilmente per lui era inconcepibile che fossi in visita per conto mio. Cifre, numeri. Percepiscono così sé stessi e quindi il prossimo. Ma perché dobbiamo per forza di cose condividere la visione degenerata del mondo, i "valori" di questa accozzaglia di bifolchi, ignoranti e idioti quanto arroganti e molesti?

giovedì 21 giugno 2012

Napolitano e lo Stato-Mafia: al di sotto di ogni rispetto

mercoledì 20 giugno 2012

Dalla Messenia all'Arcadia sotto il segno di San Marco

|

| La fortezza Veneziana di Methonia |

Mentre ad Atene era in corso il consueto mercato

delle vacche per l’assegnazione delle cariche nel governo del leader di Nea Demokratia Antonis Samaras che stasera ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Papoulias, con i portatori d’acqua, come il solito arrogante Venizelos del Paok, a fare la

voce grossa, io ho concluso ieri il periplo del Mani, la pietrosa penisola

mediana del Peloponneso, e mi sono spostato in Messenia, fermandomi prima nella

vivace e pittoresca Koroni, che guarda verso il Mani, famosa nell’antichità per i suoi vasi, una quarantina di

chilomentri più a sud di Kalamata, capoluogo della regione, e dove ho trascorso la nottata e poi questa mattina Methoni,

una trentina di chilometri a Ovest, sull’altro lato della Penisola Messenica,

che si affaccia sullo Ionio.

|

| E' passato Pantalon... |

|

| ... ma non in Arcadia |

Entrambe sono dotate di un “kastro” veneziano,

eccezionalmente ben tenuto ed enorme quello di Methoni, e venivano chiamate

“gli occhi della Serenissima”; che le avevano scelte per controllare le loro

rotte. Leoni di San Marco piantati qui e là, l’influenza della Dominante si

sente ancora e diventa massima nelle Isole Ionie, Zante, Cefalonia e Corfù e ci si sente prossimi a casa. Splendide le spiagge tra le due città, ve ne sono altre, in mezzo a una distesa

che sembra infinita di uliveti, a Nord di Methoni e fino a Kyparissa, dove poi

ho invece svoltato all'interno per avventurarmi sulle vie secondarie che portano sui monti dell'Arcadia:

non propriamente una strade panoramiche, anche se le viste di cui ho goduto

nell’arco delle quasi sei ore che mi hanno portato a Olimpia, di nuovo

nell’Elide, valevano assolutamente la pena.

lunedì 18 giugno 2012

Vittoria di Pirro

|

| Vathi, penisola di Mani |

Avevo pronosticato, lo ammetto con un’abbondante

dose di scaramanzia, una vittoria di Nea Demokratia alle elezioni-bis tenutesi

ieri in Grecia e ho sperato fino all’ultimo di essere smentito, ma non posso

considerare che una vittoria quella di Syriza, per cui facevo il tifo, che ha

incrementato il suo bottino del 10% rispetto alle votazioni del 6 maggio, al

27%, che piazza l’alleanza della sinistra radicale ed ecologista alle spalle

del partito conservatore, che si è avvalso del premio di maggioranza di 50

seggi al partito che arriva primo. Così come considero una vittoria l’ulteriore

batosta dubita dal Pasok, ridotto, putr di stare attaccato al potere, a fare da stampella a un probabile governo

Samaras auspicato dal partito delle banche impersonato in Europa da personaggi

come Angela Merkel e Mario Monti. Vedremo se sarà una vittoria del blocco "finanziario" e se Antonis Samaras, leader di Nea

Demokratia che ha appena ricevuto l’incarico di formare il nuovo governo, potrà

evitare di chiedere la revisione del “patto di salvataggio” imposto dalla

triade UE-BCE-FMI. E non solo nel senso di una dilazione temporale, come

arrogantemente ha subito tenuto a precisare il ministro degli Esteri tedesco

Westerwelle, ma anche nella sostanza. Che è poi quel che, legittimamente, ha

sempre sostenuto Alexis Tsipras, anche con un articolo sul Financial Times, il

quale è stato censurato dai media locali come stranieri asserviti al partito finanziario-bancario quando non gli hanno messo in bocca inesistenti propositi di

uscita dall’euro. Hanno invece dato fiato, TV e giornali, qui in Grecia

equamente suddivisi tra Nea Demokratia e Pasok, alla diffamazione e

all’allarmismo: particolarmente disgustoso nella sua arroganza è risultato Evangelos Venizelos, erede del partito familista e pseudosocialista di Papandreu, quello maggiormente

responsabile, fin dagli anni Ottanta, del malgoverno del Paese, della

corruzione e dell’infiltrazione ovunque dei partiti. Né più né meno il metodo

di governo del partito fratello italiano ancora esistente a quei tempi, il PSI

di Bottino Craxi, il cui posto nell’opera di distruzione del Paese è stato

preso con successo, come sappiamo, dalla Banda Berlusconi a destra e

dall’attuale PD sull’altro versante (si fa per dire), di cui auspico una

altrettanto rapida e definitiva sparizione. Anche oggi, questo emerito stronzo

si è permesso di stigmatizzare il rifiuto di Syriza di partecipare a un governo

di unità nazionale che, dalla base di un miserabile 13% scarso di voti, si è

sentito autorizzato a chiedere. Non resta che stare a vedere. Un po’ di

delusione, tra i miei interlocutori che votavano Syriza ieri sera e stamattina c’era, perché al

colpaccio si è andati vicinissimi, però non ho visto nessuno rassegnato.

Intanto sono giunto all’estrema punta Sud della Grecia continentale e del mio

attuale viaggio, a quel Capo Matapan (o Tenaro) fatale alla Marina italiana nel

marzo del 1941. Si trova all’estremo meridionale della penisola del Mani,

quello medio delle tre dita del Peloponneso. Il Mani misterioso, duro, pietroso,

rifugio degli ultimi spartani e sempre irriducibile nei confronti dell’Impero

Ottomano e in prima fila nella guerra d’indipendenza greca. Terra complessa, di

povertà estrema, di villaggi turriti e di faide, che ricorda l’Aspromonte o la

Barbagia, splendidamente descritta nel memorabile libro che Patrick Leigh

Fermor, autentico precursore di Bruce Chatwin, gli ha dedicato nel 1958 e che

mi accompagna piacevolmente nell’occasione.

|

| Marmaris, presso Capo Matapan (Mani, Peloponneso) |

sabato 16 giugno 2012

Con i migliori voti

Serve la traduzione di questo augurio agli psicopatici di Alba Dorata? Intanto stasera la nazionale di calcio ellenica ha sconfitto la Russia eliminandola dal campionato europeo e prosegue nel torneo: quanto sarebbe cosa buona e giusta una finale con la Germania! Intanto, buon voto, Grecia. E Forza Syriza!

venerdì 15 giugno 2012

mercoledì 13 giugno 2012

Circum-Olympus / γύρω από τον Όλυμπο

martedì 12 giugno 2012

Meteore e metafore

KASTRAKI (METEORE) - Duplice è

stata la motivazione che mi ha spinto ad attraversare in una sola tirata, nella

giornata di domenica scorsa, da Nord a Sud tutti i Balcani (senza nemmeno una

sosta nell’amata Serbia) per arrivare in Grecia: una cognitiva, per non essere

mai stato, salvo Atene, nella parte continentale del Paese; l’altra politica, e

proprio nella settimana delle decisive elezioni-bis, che si terranno domenica

17: mi è sembrato doveroso portare la mia fattiva solidarietà al popolo ellenico, in forma di testimonianza ma

anche concretamente, prendendo il posto, in termini di entrate per le

disastrate casse del Paese, di almeno un turista tedesco che latiterà

quest’estate. Diciamo due, considerando quanto quello “tipo” lesini

abitualmente sul quattrino. Passato il confine con la Macedonia, attraversata

l’omonima provincia greca verso Sud, tagliando fuori Salonicco e, più a Est, la

Tracia, mi sono fiondato direttamente in Tessaglia, alle Meteore. Tra i

pinnacoli che spuntano dalla pianura e i relativi scoscesi dirupi, si coglie e

vive un’atmosfera surreale, e le scarpinate per salire ai monasteri che li

costellano finiscono per rappresentare una sorta di esperienza mistica. Da quel

che mi avevano raccontato amici che ci erano stati e quel che avevo letto in

proposito, sapevo che mi sarei trovato davanti a qualcosa di straordinario.

Ciononostante, sono rimasto attonito e incantato. Se c’è qualcosa che detesto

sono le salite, e si sa che per raggiungere qualcosa che vale la pena bisogna

faticare: un’esperienza che negli ultimi tempi mi è capitato di fare spesso,

quella dell’ascensione, per esempio ai templi birmani (e oggi scalando il

monastero della Santa Trinità mi è tornato alla mente quella del Monte Popa),

ma che per visitare i monasteri aperti al pubblico delle Meteore ho ripetuto

volentieri, anche sotto il sole cocente di questi giorni. Per verificare che,

per quanto siano straordinari e mozzafiato visti dall’esterno (basta pensare a

dove e cine siano stati costruiti), il loro autentico tesoro si cela

all’interno, nei meravigliosi affreschi che adornano i “katholikón”, le chiese

principali cuore dei monasteri ortodossi: un tripudio, ove sono illustrati

episodi interi dei vangeli e della tradizione cristiana, vere e proprie

biblioteche visive. Pochi turisti in giro (dei tedeschi che avevano disdettato

in massa le prenotazioni si sapeva da qualche mese), e quei pochi sono nella

stragrande maggioranza dei casi russi, che si muovono generalmente in comitiva.

Era raccapricciante lo spettacolo offerto, in visita a questi monasteri per

definizione eterei, dalle frotte di beghine russe che, sotto la guida di una sorta

di predicatore laico invasato,

infervorate, si producevano in baci lascivi e salivosi a ogni sorta di icona di

un santo influente: roba da far

rimpiangere quelle polacche in visita a Roma nei primi anni del papato di

Woityla. Quando non slinguazzano le immagini dei santi protettori, i russi si

dilettano nella fotografia. A differenza degli altri orientali con gli occhi a

mandorla, che immortalano ogni panorama od oggetto che a loro sembra

inconsueto allo scopo, magari, di riprodurlo, i russi, e le russe in

particolare, usano la macchina fotografica esclusivamente per ritrarre sé

stessi, producendosi in pose pacchianamente esilaranti, e il luogo dove si

trovano è preso in considerazione, se tutto va bene, esclusivamente come sfondo scenografico,

che se fosse di cartapesta sarebbe uguale. Come se non bastassero quelli in

torpedone, ci sono pure russi che si muovono con mezzi propri, generalmente

SUV, con targa della repubblica putiniana; tra quelli che prendono auto a

noleggio, finora ho visto più americani (nel senso di yankee) che europei, e più asiatici che tedeschi.

A un

primo impatto la Grecia non sembra quel Paese in crisi di cui parlano i

giornali nostrani: a Florina e Kastroria, centri medio-grandi della Macedonia

greca, ho visto animazione, attività, gente sorridente e apparentemente

spensierata. Una cosa che mi ha stupefatto sono i bancomat che dispensano fino

a 1000 € in contante: impensabile nella Terra dei Cachi, dove si fa di tutto,

con la avvilente collaborazione dei nesci pseudo progressisti e moralizzatori

ottusi, per limitare l’uso che del denaro fa la gente comune e renderlo "tracciabile" (i

“sopracciò” e gli ideatori società di scatole cinesi non hanno certo di questi

problemi). Se però si guarda bene, si osserva che i nuovi, rutilanti locali per

“gggiòvani” e turisti d’accatto, uguali dappertutto, sono vuoti: quando va

bene qualche ragazzo sorseggia per ore degli improbabili beveroni a base di finto caffè e nient’altro; le popolari taverne sono semideserte, di turisti così come

di indigeni, tradizionalmente ben

disposti a uscire per pranzo e cena. Resistono i “kafeníon”, ma occorre

precisare che un caffè servito al tavolo qui costa 50 centesimi di euro, e un

bicchiere di vino o di ouzo raramente superano l’euro. E l’arte sta nel farli

durare per ore, anche se nessuno da queste parti si sognerebbe di farti

sloggiare. Della campagna elettorale, almeno nei piccoli centri, si coglie

poco: gli unici a essere presenti nelle strade, a parlare con la gente e a

distribuire il proprio materiale, sono quelli di Syriza, la coalizione della sinistra radicale ed

ecologista, i veri vincitori delle scorse elezioni e che potrebbero diventare

il primo partito, incaricato quindi di formare il futuro governo, dopo quelle di domenica

prossima. E non a caso Syriza è al centro di una campagna diffamatoria che ha

consistenti appoggi 2500 chilometri a Nord. A Berlino e nelle sue succursali,

per capirci. Ho visto finora tre sedi del Pasok, giocattolo nelle sciagurate mani della famiglia Papandreu, tutte invariabilmente chiuse, e

nemmeno una di Nea Demokratia,

il partito di destra creato dalla corrispettiva dinastia Karamanlis; dei neonazisti di Alba

Dorata non ho avuto finora

fortunatamente, percezione. Ma esiste. Per il resto i politici locali impazzano nei programmi televisivii: dei cui discorsi, opportunamente sottotitolati in greco, non si

capisce un accidente. Per cui non rimane che affidarsi alla fisiognomica, e

dalle facce che si vedono campeggiare sui teleschermi, l’unica intelligente,

ironica, colta e, in una parola, presentabile, è quella di Alexis Tsypras,

lleader di Syzira. Io tifo

per lui. Mi auguro anche la maggioranza dei greci che andranno alle urne.

domenica 10 giugno 2012

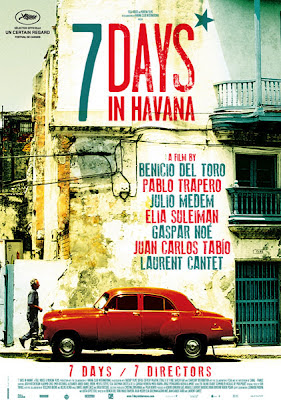

7 Days in Havana

"7 Days in Havana" (7 Días En la Habana) di (e in parte con) Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Josh Hutcherson, Daniel Brühl, Emir Kusturica, Ana de Armas, Elia Suleiman. Francia/Spagna 2012 ★★★½

Di solito non amo i film a episodi, ma questo in cui ogni regista racconta un giorno all'Avana, la protagonista unica, con la sua gente, di questa pellicola, raggiunge ampiamente lo scopo, che è un atto d'amore per la città e il Paese che rappresenta, vitale nonostante la mummificazione a cui l'hanno costretta, per proprietà transitiva, i due fratelli Castro. Una città pulsante, nonostante la decrepitezza delle case, in cui regna sovrana l'arte di arrangiarsi, di cui i sette sanno cogliere gli aspetti contraddittori senza calcare la mano, in un racconto che si fa corale e a mio parere riuscito in tutti gli episodi, che solo chi ha visto il film coi paraocchi non vede collegati, così come chi sostiene che gli autori si siano lasciati indulgere a descrivere personaggi e situazioni stereotipate mostra di non essere mai stato all'Avana e di non conoscerla, perché credo che raramente ho visto un film così onesto su questa tutto sommato magnifica città. O almeno io vi ho ritrovato l'Avana che ho visto e conosciuta, cambiata di poco rispetto a quella che avevo lasciato l'ultima vota sette anni fa.

Di solito non amo i film a episodi, ma questo in cui ogni regista racconta un giorno all'Avana, la protagonista unica, con la sua gente, di questa pellicola, raggiunge ampiamente lo scopo, che è un atto d'amore per la città e il Paese che rappresenta, vitale nonostante la mummificazione a cui l'hanno costretta, per proprietà transitiva, i due fratelli Castro. Una città pulsante, nonostante la decrepitezza delle case, in cui regna sovrana l'arte di arrangiarsi, di cui i sette sanno cogliere gli aspetti contraddittori senza calcare la mano, in un racconto che si fa corale e a mio parere riuscito in tutti gli episodi, che solo chi ha visto il film coi paraocchi non vede collegati, così come chi sostiene che gli autori si siano lasciati indulgere a descrivere personaggi e situazioni stereotipate mostra di non essere mai stato all'Avana e di non conoscerla, perché credo che raramente ho visto un film così onesto su questa tutto sommato magnifica città. O almeno io vi ho ritrovato l'Avana che ho visto e conosciuta, cambiata di poco rispetto a quella che avevo lasciato l'ultima vota sette anni fa.

sabato 9 giugno 2012

Un fine settimana "Qui e oltre"...

|

| L'Abbazia di Rosazzo vista da Casa Furlan |

giovedì 7 giugno 2012

Ciliegine

"Ciliegine" di Laura Morante. Con Laura Morante, Pascal Elbé, Isabelle Carré, Samir Guesmi, Patrice Thibaud. Francia/Italia 2012 ★★★

Dopo la visione di quella orrenda cagata di La guerra è dichiarata, avevo urgente bisogno di riconciliarmi col cinema, in particolare con quello transalpino, in verità mai particolarmente amato, e alla bisogna ha provveduto questa aggraziata e per certi aspetti sorprendente opera prima della bella tenebrosa del cinema italiano, Laura Morante, all'esordio in regia, che ha confezionato un film lieve, garbato, ironico, ben recitato, dotato di buon ritmo e con i tempi giusti: 80 minuti di divertissement intelligente. Film molto francese, con un classica commedia degli equivoci, che si ispira a Resnais e nelle citazioni psicanalitiche ricorda il Woody Allen dei tempi migliori, pieno di ciàcole ma gradevoli, con gli interpreti che non si parlano l'uno sull'altro, racconta di come la nevrotica i incontentabile Amanda (Morante), affetta secondo il marito psicanalista di Florence, la sua migliore amica (la brava e dolce Isabelle Carré), da androfobia, si lasci finalmente andare e si innamori di Antoine, credendolo omosessuale. Più precisamente cadono nella trappola di "psichiatria ludica" che lo psicanalista e un collaboratore, questo sì gay, di Antoine tendono ad Amandola, lasciandola nell'equivoco e suscitando la sua gelosia nei confronti del falso compagno del melanconico e serioso Antoine. Tutti bravi, a cominciare dall'attrice-regista, che in un ruolo brillante risulta molto più convincente e a suo agio della sua collega Isabelle Huppert in un film per certi aspetti simile, uscito abbastanza di recente: Il mio migliore incubo, sicuramente meno riuscito di questa gustosa "ciliegina".

Dopo la visione di quella orrenda cagata di La guerra è dichiarata, avevo urgente bisogno di riconciliarmi col cinema, in particolare con quello transalpino, in verità mai particolarmente amato, e alla bisogna ha provveduto questa aggraziata e per certi aspetti sorprendente opera prima della bella tenebrosa del cinema italiano, Laura Morante, all'esordio in regia, che ha confezionato un film lieve, garbato, ironico, ben recitato, dotato di buon ritmo e con i tempi giusti: 80 minuti di divertissement intelligente. Film molto francese, con un classica commedia degli equivoci, che si ispira a Resnais e nelle citazioni psicanalitiche ricorda il Woody Allen dei tempi migliori, pieno di ciàcole ma gradevoli, con gli interpreti che non si parlano l'uno sull'altro, racconta di come la nevrotica i incontentabile Amanda (Morante), affetta secondo il marito psicanalista di Florence, la sua migliore amica (la brava e dolce Isabelle Carré), da androfobia, si lasci finalmente andare e si innamori di Antoine, credendolo omosessuale. Più precisamente cadono nella trappola di "psichiatria ludica" che lo psicanalista e un collaboratore, questo sì gay, di Antoine tendono ad Amandola, lasciandola nell'equivoco e suscitando la sua gelosia nei confronti del falso compagno del melanconico e serioso Antoine. Tutti bravi, a cominciare dall'attrice-regista, che in un ruolo brillante risulta molto più convincente e a suo agio della sua collega Isabelle Huppert in un film per certi aspetti simile, uscito abbastanza di recente: Il mio migliore incubo, sicuramente meno riuscito di questa gustosa "ciliegina".

martedì 5 giugno 2012

La guerra è dichiarata

"La guerra è dichiarata" (La guerre est declaré) di Valérie Donzelli. Con Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, Gabriel Elkaïm, Brigitte Sy, Elina Lowensohn. Francia, 2011 ☠

Raramente mi è capitato di uscire da una sala cinematografica così indispettito come ieri sera, tentato di abbandonarla già a metà film: inguardabile, stupido, banale, "La guerra è dichiarata", accolto con peana a Cannes l'anno scorso dalla critica militonta, riesce a rendere irritante anche un tema serio come un tumore particolarmente aggressivo che colpisce un bambino di 18 mesi e i riflessi che i tentativi di curare il male hanno sui genitori. Il film affronta in maniera diaristica la disavventura capitata nella realtà alla regista e al suo ex compagno, che sono tali anche sullo schermo, con l'unica variante del nome: Romeo e Juliette (e cominciamo bene). Il messaggio vuol essere che bisogna crederci sempre, e infatti c'è lo happy end della guarigione in un caso difficilissimo con una prognosi di remissione del 10%, e che il dolore fortifica, anche se distrugge (la coppia nel frattempo è scoppiata ma i due, presi singolarmente, sono incommensurabilmente più forti, oh yeah, come da autodiagnosi), e mi compiaccio per come è finita nella realtà; ciò non toglie che il film sia improponibile. Meno di zero da un punto di vista cinematografico, sembra girato da un amatore con videocamera a mano, con inopportuni commenti fuori campo e una colonna sonora pietosa, con tanto di canzoncine melense in stile pop francese, che è tutto dire: un videoclip per decerebrati, da MTV; linguaggio per l'appunto televisivo usato a profusione; abbondanza di ralenti fuori luogo e scene alla ridolini patetiche: per il resto sembra un racconto puerile con la supervisione di un Ozpetek fuori forma e la sceneggiatura curata da Fabio Volo insieme a Federico Moccia. Il livello è questo. Non mancano degli aspetti morbosi: sicuramente questa coppia di gggiovani squinternati e immaturi nonostante l'età non più verde ha dei problemi e non sembra mai uscita dalla fase preadolescenziale (lei, "ragazza" che ormai veleggia verso i 40, si ostina a portare inguardabili calze bianche tipo infermiera). Tutto si spiegherebbe se anche coloro che interpretano i nonni del povero bambino sono gli originali, come si propongono nel film, perché in tal caso si ha la certezza che possono solo aver generato due deficienti: i genitori di Juliette sono dei borghesi da macchietta, la famiglia di Romeo è composta dalla madre femminista obesa e dalla sua compagna isterica: perfetti stereotipi sociologizzanti. In questa saga del luogocomunismo pseudo-progressista (non manca il carillon che suona l'Internazionale), l'impostura sta proprio nell'ammiccare con ampie dosi di mélo, però brillante e giovanilista, al cuore tenero del pubblico raccontando una storia tragicamente vera che ha colpito in prima persona i protagonisti che, come detto, recitano sé stessi, facendo trasparire un elemento documentaristico che ha la forma, e lo spessore, di un reality televisivo. Se la ragion d'essere profonda di questa robaccia era una seduta di autoterapia aperta al pubblico, sarebbe stato il caso di avvertire prima e non lo si chiami cinema. Vedendo questa boiata invereconda, ho rivalutato prontamente un film, sempre francese, come il recente "Tutti i nostri desideri", che a sua volta tratta di un tumore al cervello ma con ben altra qualità e misura: in confronto un capolavoro; così come lo era un altro film che mi è subito tornato in mente: quel "Love Story" che per un stagione nei primi anni Settanta ha rimbecillito l'intera generazione di mie coetanee.

Raramente mi è capitato di uscire da una sala cinematografica così indispettito come ieri sera, tentato di abbandonarla già a metà film: inguardabile, stupido, banale, "La guerra è dichiarata", accolto con peana a Cannes l'anno scorso dalla critica militonta, riesce a rendere irritante anche un tema serio come un tumore particolarmente aggressivo che colpisce un bambino di 18 mesi e i riflessi che i tentativi di curare il male hanno sui genitori. Il film affronta in maniera diaristica la disavventura capitata nella realtà alla regista e al suo ex compagno, che sono tali anche sullo schermo, con l'unica variante del nome: Romeo e Juliette (e cominciamo bene). Il messaggio vuol essere che bisogna crederci sempre, e infatti c'è lo happy end della guarigione in un caso difficilissimo con una prognosi di remissione del 10%, e che il dolore fortifica, anche se distrugge (la coppia nel frattempo è scoppiata ma i due, presi singolarmente, sono incommensurabilmente più forti, oh yeah, come da autodiagnosi), e mi compiaccio per come è finita nella realtà; ciò non toglie che il film sia improponibile. Meno di zero da un punto di vista cinematografico, sembra girato da un amatore con videocamera a mano, con inopportuni commenti fuori campo e una colonna sonora pietosa, con tanto di canzoncine melense in stile pop francese, che è tutto dire: un videoclip per decerebrati, da MTV; linguaggio per l'appunto televisivo usato a profusione; abbondanza di ralenti fuori luogo e scene alla ridolini patetiche: per il resto sembra un racconto puerile con la supervisione di un Ozpetek fuori forma e la sceneggiatura curata da Fabio Volo insieme a Federico Moccia. Il livello è questo. Non mancano degli aspetti morbosi: sicuramente questa coppia di gggiovani squinternati e immaturi nonostante l'età non più verde ha dei problemi e non sembra mai uscita dalla fase preadolescenziale (lei, "ragazza" che ormai veleggia verso i 40, si ostina a portare inguardabili calze bianche tipo infermiera). Tutto si spiegherebbe se anche coloro che interpretano i nonni del povero bambino sono gli originali, come si propongono nel film, perché in tal caso si ha la certezza che possono solo aver generato due deficienti: i genitori di Juliette sono dei borghesi da macchietta, la famiglia di Romeo è composta dalla madre femminista obesa e dalla sua compagna isterica: perfetti stereotipi sociologizzanti. In questa saga del luogocomunismo pseudo-progressista (non manca il carillon che suona l'Internazionale), l'impostura sta proprio nell'ammiccare con ampie dosi di mélo, però brillante e giovanilista, al cuore tenero del pubblico raccontando una storia tragicamente vera che ha colpito in prima persona i protagonisti che, come detto, recitano sé stessi, facendo trasparire un elemento documentaristico che ha la forma, e lo spessore, di un reality televisivo. Se la ragion d'essere profonda di questa robaccia era una seduta di autoterapia aperta al pubblico, sarebbe stato il caso di avvertire prima e non lo si chiami cinema. Vedendo questa boiata invereconda, ho rivalutato prontamente un film, sempre francese, come il recente "Tutti i nostri desideri", che a sua volta tratta di un tumore al cervello ma con ben altra qualità e misura: in confronto un capolavoro; così come lo era un altro film che mi è subito tornato in mente: quel "Love Story" che per un stagione nei primi anni Settanta ha rimbecillito l'intera generazione di mie coetanee.

lunedì 4 giugno 2012

Molto forte, incredibilmente vicino

"Molto forte, incredibilmente vicino" (Extremely Loud and Incredibly Close) di Stephen Daldry. Con Thomas Horn, Tom Hanks, Sabdra Bullock, Max von Sydow, Viola Davis. USA, 2012. ★★★

Non ho letto l'omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer, la cui costruzione e scrittura mi dicono alquanto complessa, originale e articolata, e non sono quindi in grado di esprimere un parere sulla riuscita del film rispetto al libro, però la pellicola mi pare funzioni egregiamente rispetto a una trama che ha come filo conduttore l'11 settembre del 2001 con l'attacco al World Trade Center di New York, ma che si snoda su diverse linee. Protagonista assoluto il quindicenne Thomas Horn che interpreta in maniera strepitosa Oskar Shell, un bambino di nove anni "strano", affetto da sindrome di Asperger, quindi "speciale" e pieno di fobie, che trova una maniera particolare per elaborare il lutto per la perdita dell'adorato padre (Tom Hanks), rimasto vittima del crollo delle Torri Gemelle, e lo fa andando a caccia delle sue tracce attraverso una chiave che trova nel guardaroba e lo induce a cercare quale serratura possa aprire rintracciando tutti gli oltre 400 "Black", questo il nome sulla busta che la conteneva, che abitano nella città. Impresa che inizia da solo per poi farsi aiutare dal fantomatico inquilino della nonna, il quale si esprime solo per mezzo di biglietti dopo lo shock subito durante il bombardamenti di Dresda nella Seconda Guerra Mondiale, città d'origine della famiglia e che si scoprirà essere il nonno di Oskar (Max von Sydow), che a sua volta aveva avuto paura di riconoscere il proprio figlio. Un film sulla paura, alla fine, e sui sensi di colpa che prova anche Oskar, per non aver risposto alle telefonate sempre più disperate del padre che si trovava nelle Torri al momento dell'attentato, limitandosi ad ascoltare i suoi messaggi nella segreteria telefonica e anche sulla necessità di affrontare il dolore. La madre, Linda (Sandra Bullock per una volta convincente) all'inizio del film sembra assistere alle ricerche ossessive del figlio con una rassegnazione che rasenta l'indifferenza, e di assenza la accuserà con durezza Oskar, ma si scoprirà che delle intenzioni e della maniacale ricerca delle tracce del padre da parte del figlio era al corrente fin dal principio e anzi ne preparava il terreno, e in questo assecondarlo apparentemente passivo in un percorso che poi è quello di crescita e di accettazione anche del dolore, in cui consiste il vero compito del genitore e che non è per niente facile da raccontare, sta a mio parere la parte migliore del film, girato comunque con mano sicura e che non eccede oltremodo in retorica e sentimentalismi, cui le vicende e la tragedia che sta sullo sfondo pure si prestano.

Non ho letto l'omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer, la cui costruzione e scrittura mi dicono alquanto complessa, originale e articolata, e non sono quindi in grado di esprimere un parere sulla riuscita del film rispetto al libro, però la pellicola mi pare funzioni egregiamente rispetto a una trama che ha come filo conduttore l'11 settembre del 2001 con l'attacco al World Trade Center di New York, ma che si snoda su diverse linee. Protagonista assoluto il quindicenne Thomas Horn che interpreta in maniera strepitosa Oskar Shell, un bambino di nove anni "strano", affetto da sindrome di Asperger, quindi "speciale" e pieno di fobie, che trova una maniera particolare per elaborare il lutto per la perdita dell'adorato padre (Tom Hanks), rimasto vittima del crollo delle Torri Gemelle, e lo fa andando a caccia delle sue tracce attraverso una chiave che trova nel guardaroba e lo induce a cercare quale serratura possa aprire rintracciando tutti gli oltre 400 "Black", questo il nome sulla busta che la conteneva, che abitano nella città. Impresa che inizia da solo per poi farsi aiutare dal fantomatico inquilino della nonna, il quale si esprime solo per mezzo di biglietti dopo lo shock subito durante il bombardamenti di Dresda nella Seconda Guerra Mondiale, città d'origine della famiglia e che si scoprirà essere il nonno di Oskar (Max von Sydow), che a sua volta aveva avuto paura di riconoscere il proprio figlio. Un film sulla paura, alla fine, e sui sensi di colpa che prova anche Oskar, per non aver risposto alle telefonate sempre più disperate del padre che si trovava nelle Torri al momento dell'attentato, limitandosi ad ascoltare i suoi messaggi nella segreteria telefonica e anche sulla necessità di affrontare il dolore. La madre, Linda (Sandra Bullock per una volta convincente) all'inizio del film sembra assistere alle ricerche ossessive del figlio con una rassegnazione che rasenta l'indifferenza, e di assenza la accuserà con durezza Oskar, ma si scoprirà che delle intenzioni e della maniacale ricerca delle tracce del padre da parte del figlio era al corrente fin dal principio e anzi ne preparava il terreno, e in questo assecondarlo apparentemente passivo in un percorso che poi è quello di crescita e di accettazione anche del dolore, in cui consiste il vero compito del genitore e che non è per niente facile da raccontare, sta a mio parere la parte migliore del film, girato comunque con mano sicura e che non eccede oltremodo in retorica e sentimentalismi, cui le vicende e la tragedia che sta sullo sfondo pure si prestano.

sabato 2 giugno 2012

Buffoni e Buffon

Iscriviti a:

Commenti (Atom)